Carl Sagan fue un reconocido astrónomo, además de un célebre presentador televisivo que dedicó su vida a la divulgación científica. Recordado por su serie «Cosmos», con la cual adquirió reconocimiento y fama internacional, Sagan influenció a una generación de jóvenes interesados en los misterios del universo, y específicamente, en el campo de la ciencia. Hay un libro de Carl Sagan que todo aspirante al título de PhD debería leer: «El mundo y sus demonios». En su obra más importante, Sagan (1995), distingue tácitamente la ciencia de la pseudociencia, crítica abiertamente el uso incorrecto del saber científico, y defiende el escepticismo como una forma universalmente válida para acercarse a los fenómenos a estudiar. En su texto, el autor menciona la facultad perceptiva del cerebro para encontrar imágenes reconocibles en los objetos o en la naturaleza. Ejemplificando aquella costumbre de los infantes para relacionar figuras humanas en el cielo, el autor explica el concepto de «pareidolia», ilusión óptica producto de millones de años de selección natural. Apofenia que, además de resultar bastante cuoriosa, tiene su explicación en un cerebro que trata de encontrar relaciones en aquello que ya es previamente conocido.

Algunas especies han evolucionado para aprovechar la pareidolia, en lo que en biología se conoce como «mimetismo». Por ejemplo, el Nytibius griseus (Bienparado común, por su nombre popular en Colombia), es una ave mítica que tiene la habilidad de camuflar su plumaje en los troncos de los árboles, dificultando su avistamiento para los ojos no entrenados. Su peculiar canto, que asemeja el quejido de un ser humano, hace una combinación especial con unos grandes ojos amarillos, que escasamente se suelen ver abiertos. Es tal el misticismo que rodea a esta especie, que en algunos lugares de Colombia se le suele llamar «Pájaro bruja», o en Perú «Ayaymama», gracias a la peculiaridad de su canto cuasi humano. La rama batesiana del mimetismo (nombre en honor al naturalista Henry Walter Bates), se encarga de estudiar aquellas especies inofensivas que se hacen pasar por depredadores o animales repugnantes. Por ejemplo, algunas moscas de la familia Syrphidae (Diptera) suelen asemejarse a abejas o avispas para disuadir a sus posibles depredadores. En el caso de las serpientes, es sabido que algunas inofensivas se hacen pasar por «serpientes de coral» (una de las más venenosas de su clase), clasificándoseles como «falsa coral». La naturaleza se ha adaptado a un fenómeno que pareciese exclusivamente de la percepción del Homo sapiens sapiens.

Ilustración 1 – Nytibius griseus

Fuente: The Lilac Breasted Roller

Así como algunas especies emulan a otras con fines adaptativos, los seres humanos han intentado imitar a la naturaleza para encontrar soluciones a diversos problemas. El desarrollo regenerativo, tal como se conoce hoy, ha tenido sus origenes en un laboratorio vivo de tecnologías aplicadas al paisaje. John Tillman Lyle fue el autor de la iniciativa «The Center for Regenerative Studies«, perteneciente a la Universidad Politécnica Estatal de California (Cal Poly) en Pomona, Estados Unidos. Lyle (1996), ha puesto la piedra angular de los estudios basados en la naturaleza. Un año más tarde, en su libro «Biomimicry: Innovation Inspired by Nature», Benyus (1997), popularizó el concepto de biomimetismo, definiéndolo como: «una nueva ciencia que estudia los modelos de la naturaleza y luego los imita o se inspira en estos diseños y procesos para resolver problemas humanos«. Desde entonces, la biomimesis ha hecho parte integral de los diseñadores regenerativos, ramificándose a los autores más importantes en la actualidad. El arte de imitar a la naturaleza también es ciencia, no es pareidolia.

La ciencia va un paso más allá de las formas en el desarrollo regenerativo

Regresando a Sagan (1995), es importante diferenciar entre el conocimiento científico y lo que se conoce como pseudociencia. Para el autor, el último concepto hace referencia al conjunto de creencias y prácticas que pretenden ser científicas pero que carecen de evidencia empírica, es decir, que no siguen el método científico. Ésta suele presentarse basada en hechos y razonamiento científicos, pero no se fundamenta en pruebas suficientes, validándose por medio de sesgos de confirmación que no obedecen al escrutinio de los datos. La pseudociencia no es un problema menor, debería preocupar a aquellos que se toman en serio el conocimiento científico. Por ejemplo, debido a la propagación de información que pasa como científica -como lo es la medicina tradicional asiática-, una invalorable especie como el pangolín de Sunda (Manis javanica), se encuentra al borde de la extinción por causa de la caza furtiva (WWF, 2024).

Se puede decir sin temor al equivoco que, a falta de una ciencia más abierta al holismo, la pseudociencia ha ocupado un rol que debería ser protagónico para el saber académico. El reduccionismo, producto de la razón mecanicista cartesiana, ha fragmentado el conocimiento humano y lo ha relegado a una visión exclusivamente positiva. La solución a tal fenómeno no debería alejarse del método científico, debería transformarlo. Por tanto, el reto de las ciencias naturales -y si se quiere también, de las sociales-, pasa por una visión integradora, objetiva, empírica e interdisciplinaria. Una nueva ciencia, a partir del desarrollo regenerativo, debe entender las profundas conexiones humanas, sin perder en ello el carácter de validar los datos, someterlos al rigor de la comprobación, y pasarlos por el filtro de la falsabilidad científica; solo así se podrá producir conocimiento sin dogmatismos.

Ilustración 2. Pareidolia

Fuente: BBC

El desarrollo regenerativo se desenvuelve justamente en la ambiguedad de esta crisis: quedarse en la pareidolia de las formas percibidas e interpretadas al amaño de la teoría, o en su defecto, transitar hacia la validación que demarca el camino a una nueva revolución teórica. En su libro «Las estructuras de las revoluciones científicas», Thomas Kuhn (1962), define un paradigma como un conjunto de prácticas, creencias y supuestos compartidos por la comunidad científica en un periodo de tiempo específico. Para Kuhn, de vez en tanto se pueden descubrir anomalías que pueden explicarse adecuadamente dentro del marco de los paradigmas vigentes; se habla de crisis cuando las anomalías se acumulan y no pueden ser resueltas bajo la mirada de un paradigma actual. Es entonces que, para Kuhn, sucede el cambio paradigmático, es decir, el agenciamiento de una nueva revolución científica que demarca un quiebre irreconciliable con la teoría predecesora. El desarrollo regenerativo actualmente está entre la debacle del desarrollo sostenible y la crisis ambiental. La aspiración del desarrollo regenerativo tiene como objetivo propiciar la nueva revolución científica, pero se enfrenta en su afán a un gran enemigo: «la pseudociencia».

En su afán de incorporar un corpus teórico holístico, el desarrollo regenerativo bebe de lo que se conoce como «espiritualidad ecológica». En este proyecto editorial se ha indagado en ello, y en el rol de la gobernanza y la democracia. Regentour subraya la necesidad de establecer el vínculo, pero no el de seguir las formas y los convencionalismos (pareidolia). Si bien existe un gran número de autores que tratan la espiritualidad dentro de un diálogo ambiental científico (Capra, 1975; Naess, 1989; Macy, 1991; Sessions, 1995), cada vez más se involucran movimientos espirituales de diversa índole al desarrollo regenerativo, que incluyendo elementos del New Age, las filosofías orientales, el budismo, el gnosticismo, el chamanismo, entre otras ramificaciones, pretenden validarse como ciencia. Este reciente acontecer de carácter pseudocientífico dificulta que se dé un salto cuali-cuantitativo hacia un nuevo paradigma científico. Sin necesidad de entrar en el ámbito reduccionista o netamente positivista, se requiere para la nueva revolución científica mayor rigor académico basado en el escepticismo y la comprobación de los datos.

Superar la pseudociencia en el turismo regenerativo

En el caso de Latinoamérica, el primer acercamiento acucioso al turismo regenerativo se hizo en la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Teruel (2018) ha esbozado a cabalidad el concepto, divulgando por primera vez en una tesis de maestría los alcances del nuevo paradigma. Infortunadamente, mucho antes de que la autora tratara el concepto, el turismo regenerativo estaba siendo aprovechado con fines de lucro, es decir, el turismo regenerativo había llegado primero a la consultoría turística que a las revistas indexadas. En consecuencia, sus métodos, técnicas y resultados estaban restringidos y no eran de acceso al público en general. Desde entonces, la cantidad de contenidos en revistas, tesis y documentos académicos han ido in crescendo. A pesar de ello, la mayor dificultad que el turismo regenerativo afronta para consolidarse como un cambio radical de paradigma es el poco número de casos de estudio. Al respecto, Bellato et al. (2023), han encontrado un número creciente de publicaciones, pero enuncian la necesidad de vincular más datos empíricos y estudios aplicados a la literatura actual.

Justamente, Bellato et al. (2022), son los primeros autores en realizar la definición de turismo regenerativo en una revista de alto impacto. La autora principal y su colaboradores consolidan su concepto de turismo regenerativo a partir de un caso de turismo local en la comunidad Maorí. Matunga et al. (2020) —el caso de estudio analizado por Bellato—, se aproximan de forma crítica al turismo a partir de su cosmovisión local. A pesar de que no se puede encontrar una definición conceptual del turismo regenerativo, ni una metodología de análisis en el texto (lo cual refleja importantes problemas metodológicos en el trabajo de Matunga), el artículo revisado incluye en su título la palabra «turismo regenerativo». Los autores de la comunidad Maorí tratan de hilvanar sin éxito metodológico una forma de percibir el desarrollo con las premisas éticas de la regeneración. Este documento le sirve a Bellato y demás autores para establecer la necesidad de que el turismo regenerativo tenga una perspectiva decolonial e indígena; es más, incluyen tal perspectiva en su definición de turismo regenerativo (sin sustentarse por medio de más casos de estudio o con una metodología de teoría fundamentada). Esta editorial respalda esas necesidades. Sin embargo, el debate necesitaba un mayor desarrollo con muchos casos que apoyaran el concepto propuesto. Cabe entonces preguntarse: ¿Cómo se incorpora una perspectiva decolonial al turismo regenerativo? ¿Es práctica la decolonización en un sector que demanda medidas urgentes por causa de la crisis ambiental? ¿Si no es decolonial ni tiene cosmovisiones indígenas, un proyecto no se puede considerar regenerativo? ¿De qué manera se involucra una cosmovisión indígena en un destino turístico que ya no tiene indígenas? Las preguntas orientativas llevan a una respuesta: el concepto tiene sesgos de confirmación.

Duxbury et al. (2020) ubican al desarrollo regenerativo dentro de una lógica postcapitalista. Por su parte, Sheller (2021) lo llama «un turismo no capitalista que no involucra intercambio monetario«. Ambos casos resultan por lo menos interesantes. El primero, porque expone los resultados de un proyecto estatal en Portugal, con nombre «CREATOUR», proyecto que necesitará sobrevivir a partir de un sector donde la lógica de acumulación de capital permite los viajes. El segundo, claramente podría considerarse un caso de explotación local. Aquellos que prestan sus servicios deben por antonomasia ser reconocidos por su labor (sin mencionar lo impráctico del concepto en la mayoría de actividades y destinos turísticos a nivel mundial). Ambas lecturas carecen de rigor teórico. Si los autores hubiesen halado un poco más de la cuerda, seguramente habrían encontrado las teorías del «capitalismo regenerativo» de Fullerton (2015). Quizás las metodologías usadas son correctas, y los resultados merecen consideración, pero en términos teóricos, el postcapitalismo necesita mayor desarrollo en el turismo regenerativo. De nuevo, caben preguntas de falsabilidad científica: ¿Cómo puede el turismo sobrevivir en una coyuntura postcapitalista? ¿Es viable un turismo sin los excedentes de la acumulación de capital? ¿Es socialmente justo un turismo a forma de trueque sin un intercambio monetario? De nuevo, hay sesgos de confirmación en las teorías.

Ilustración 3. Chacana – Geometría sistémica del turismo regenerativo

Fuente: Iniciativa Global de Turismo Regenerativo

La Iniciativa Global de Turismo Regenerativo es una iniciativa chilena que merece un reconocimiento especial, por avanzar conceptualmente en el campo de estudio que atañe este análisis. El Flow Map de dicha organización se puede considerar una innovación en la literatura del «Sense of Place», y especialmente, en la conexión con el destino turístico. Todo va muy bien, hasta que el Flow Map menciona los cuatro elementos de Empédocles para entender el territorio (agua, tierra, fuego y aire). Esa amalgama gnóstica oscurece un proceso que debería ser prístino. Adicionalmente, personas que puede que no tengan afinidad espiritual a esos postulados —como las comunidades judeo cristianas— podrían verse violentadas por una propuesta metafísica y sincretista ajena a sus creencias. Pero más allá de la discusión religiosa o espiritual, valdría la pena pasar los contenidos por el filtro de la razón: ¿De qué forma se relaciona el fuego con la identidad? ¿Qué tiene que ver el viento con las relaciones y los sentimientos? ¿Cómo se relacionan los procesos con el agua y el saber hacer en el destino turístico? … Una vez más, los resultados no soportan la falsabilidad científica.

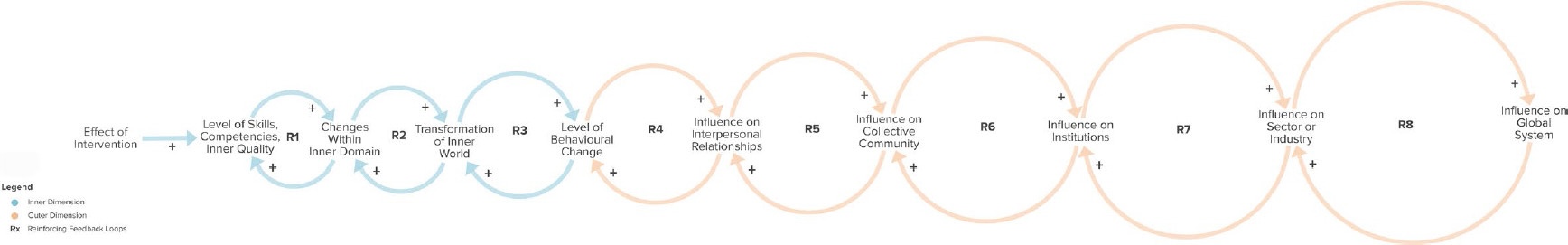

La transformación interna del consultor es un estadio sine qua non para el diseño de actividades regenerativas. Introducido por el grupo de consultores Regenesis Group, es apenas lógico que un cambio en las prácticas, la ética, la percepción y los valores internos de los desarrolladores se puedan ver directamente involucrados en el éxito de un proyecto regenerativo. No obstante, los acercamientos a esta necesaria transformación son pseudocientíficos. Los avances teóricos no tienen respaldo de las neurociencias, la psiquiatría o la psicología clínica (estas teorías apenas tienen validación y aceptación por la ciencia tradicional). Tomando como referencia el enfoque 3H de Singleton (2015) y el aprendizaje transformativo de Kappler & Fayolle (2023), que ofrece una significación a diferentes partes del cuerpo (cabeza, ojos, cuello, corazón, manos, intestino y pie), Taveras-Dalmau (2024) incluye el concepto de alma y le da preponderancia al pensamiento indígena dentro de la racionalidad turística. De igual forma, la autora relaciona por medio de bucles causales, la transformación interna del diseñador con una influencia que va hasta el sistema global.

Ilustración 4. Proceso cíclico de cambio para el IRD (diagramas causales)

Fuente Taveras-Dalmau (2024)

De nuevo, la publicación no pasa el filtro de la falsabilidad científica: ¿Qué tiene que ver el alma con el turismo? ¿Podemos comprobar científicamente la existencia del alma? ¿En realidad todas las cosmovisiones indígenas son útiles para el turismo regenerativo? ¿Tiene la transformación del diseñador un efecto real en la política pública, la gobernanza territorial y la toma de decisiones estatales? ¿Es cierto que la transformación interna del diseñador puede llegar a una influencia en el sector turismo y en el sistema global? ¿Es más fuerte el vínculo entre la transformación del diseñador que el de la toma de decisiones del Estado? ¿Cómo se llega a una influencia global cuando la escala del turismo regenerativo puede que no se extienda a la totalidad de un destino turístico y esté limitada a unas pocas experiencias turísticas? Tal vez algunas respuestas sean positivas, pero un análisis cualitativo no es suficiente para respaldar dichos planteamientos (se necesita información cuantitativa que avale lo afirmado).

Pues bien, los ejemplos mencionados son apenas unos pocos. Como se mencionó anteriormente, tenemos el gran reto de que el turismo regenerativo se científice, que pase por el filtro del método científico. A todas luces, la ciencia tradicional debe transformarse; debe superar parte del diálogo propuesto entre estas líneas. No obstante, la falsabilidad científica es clave para lograr que, lo que hoy se produce académicamente, propicie la revolución mencionada por Kuhn. Hasta que no se tengan más resultados de campo, mientras no se sustenten todos los planteamientos teóricos con datos, hasta entonces, lo relatado anteriormente por los autores y por nuestro propio proyecto editorial, no tendrá base empírica de fondo, y corre el riesgo de enmarcarse dentro de una ideología pseudocientífica… Sin duda alguna, debemos trascender las capas externas de la pareidolia, con el fin de lograr un cambio paradigmático. A manera de resumen, necesitamos resultados de casos de estudio.

Jhon Enrique Bermúdez Tobón

Phd(c) en Turismo (UAB)

Máster en Gestión del Turismo Sostenible (UCI)

Administrador del Turismo Sostenible (UTP)

Fuentes Bibliográficas:

Benyus, J. M. (1997). Biomimicry: Innovation inspired by nature. William Morrow.

Bellato, L., Frantzeskaki, N., & Nygaard, C. A. (2022). Regenerative tourism: a conceptual framework leveraging theory and practice. Tourism Geographies, 25(4), 1026–1046. https://doi.org/10.1080/14616688.2022.2044376

Bellato, L., & Pollock, A. (2023). Regenerative tourism: a state-of-the-art review. Tourism Geographies, 1–10. https://doi.org/10.1080/14616688.2023.2294366

Capra, F. (1975). The Tao of physics: An exploration of the parallels between modern physics and Eastern mysticism. Shambhala Publications.

Duxbury, N., Bakas, F. E., Vinagre de Castro, T., & Silva, S. (2020). Creative tourism development models towards sustainable and regenerative tourism. Sustainability, 13(1), 2.

Fullerton, J. (2015). Regenerative capitalism. Capital Institute: Greenwich, CT, USA, 1-120.

Klapper, R. G., & Fayolle, A. (2023). A transformational learning framework for sustainable entrepreneurship education: The power of Paulo Freire’s educational model. The International Journal of Management Education, 21(1), 100729. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2022.100729

Iniciativa Global de Turismo Regenerativo (2024). Flowmap. Herramienta de autodiagnóstico y diseño de turismo regenerativo. Recuperado de: https://turismoregenerativo.org/flowmap/

Lyle, J. T. (1996). Regenerative design for sustainable development. John Wiley & Sons.

Næss, A. (1989). Ecology, community and lifestyle: Outline of an ecosophy. Cambridge University Press.

Macy, J. (1991). World as lover, world as self: A guide to living fully in turbulent times. Parallax Press.

Matunga, H., Matunga, H. P., & Urlich, S. (2020). From exploitative to regenerative tourism: Tino rangatiratanga and tourism in Aotearoa New Zealand.

Sagan, C. (1995). The demon-haunted world: Science as a candle in the dark. Random House.

Sessions, G. (1995). Deep ecology for the 21st century: Readings on the philosophy and practice of the new environmentalism.

Sheller, M. (2021). Reconstructing tourism in the Caribbean: Connecting pandemic recovery, climate resilience and sustainable tourism through mobility justice. Journal of Sustainable Tourism, 29(9), 1436–1449. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1791141

Singleton, J. (2015). Head, heart and hands model for transformative learning: Places as context for changing sustainability values. Journal of Sustainability Education, 9, 17.

Teruel. S. (2018). Análisis y aproximación a la definición del paradigma del turismo regenerativo. Universidad para la Cooperación Internacional.

Taveras-Dalmau, V. (2024). It’s getting personal: exploring our inner world in the regenerative paradigm shift. Tourism Geographies, 1–28. https://doi.org/10.1080/14616688.2024.2386269

WWF. (2024). Pangolín. Recuperado de: https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/pangolin