La construcción epistémica del espacio y su relación con el ser

Desde una perspectiva filosófica, no han sido pocos los autores que han tratado «el espacio» como el lugar donde trasciende el quehacer humano. En los intersticios de la filosofía antigua, Parménides y Demócrito se han ocupado de discutir la existencia del no-ser y el vacío. Por su parte, Platón fue el primer autor en hacer una separación entre «espacio» (Chóra) y «receptáculo» (Hypodoché), es decir, lo que propiamente no es, sino que es llenado. Este último término se vincularía posteriormente a la palabra «emplazamiento» y, finalmente, al concepto de región geográfica (Barañano Letamendia, 1983). En la Edad Media, el escolástico Tomás de Aquino se ocupó de analizar los conceptos de «el lugar», «el vacío» y «el tiempo». Según Mendoza (1970), esta caracterización, que no es una definición esencial, le sirve a Aquino para fundamentar la pertinencia del estudio del lugar, siendo el primer autor en tratar de forma metódica un asunto que sería de importancia para la filosofía moderna.

En su «Crítica de la razón pura», Immanuel Kant ofrece un diálogo gnoseológico entre los conceptos de espacio, tiempo y razón. En la filosofía kantiana, el espacio es el lugar donde se cierne la percepción humana. En tal sentido, más que un lugar físico, es una forma de intuición a priori, es decir, una estructura que la mente usa para organizar y comprender las experiencias sensoriales. Así, para Kant, el espacio pertenece al orden de los fenómenos, al mundo tal como se percibe, estando condicionado inexorablemente por el tiempo. En resumen, para Kant, el espacio es intuición pura y categorías de entendimiento de la realidad, en cuanto real.

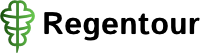

Justamente, ha sido un neokantiando, Jakob Johann von Uexküll (1864-1944), el primer biólogo en proponer la palabra «Umwelt» (ambiente, de su traducción del Alemán). A partir del estudio de organismos, Uexküll teorizó que éstos pueden tener diferentes ambientes, a pesar de compartir el mismo entorno. El concepto «Umwelt» ha influido de manera radical en la filosofía alemana del siglo XX, y será el eje central donde giren los estudios del espacio en la filosofía de las décadas subsiguientes (Pérez, 2018). Teniendo especial relevancia en la fenomenología de Husserl y en la visión epistemológica de Heidegger.

Ilustración 1 – Esquema temprano de retroalimentación circular

Fuente: Theoretische Biologie (1920)

Husserl destaca el papel del cuerpo (Leib) en la constitución del espacio. Ahondando en ello, el autor introduce el concepto de «horizontes espaciales», que hace referencia a las expectativas y posibilidades que se despliegan en la interconexión y la coherencia de la experiencia sensorial. Adicionalmente, la reducción fenomenológica de la escuela de Husserl aporta una distinción entre el espacio geométrico abstracto y el espacio vivido del mundo circundante (Umwelt). La percepción del espacio implica una dimensión temporal, ya que los objetos se perciben en un flujo continuo de experiencias. La construcción del espacio en la conciencia está, por tanto, entrelazada con la constitución del tiempo. El trabajo de Husserl, en lo que concierne al espacio, se puede rastrear hasta años posteriores; ha tenido continuidad a través de Merleau-Ponty (1957) y, en el ámbito cultural y literario, a través de Bachelard (1965).

Quizás el filósofo más reconocido en la literatura del siglo XX que ha tratado el tema del espacio y el ser fue Heidegger. El autor introduce el concepto de «Ser-en-el-mundo» para describir la forma en que los seres humanos existen y se relacionan. Afirma que el espacio no es sencillamente un «receptáculo» vacío donde acontece la vida, sino que es inseparable de la manera en que los individuos interactúan. Heidegger (1927), en su libro Ser y tiempo, encuentra una condición de posibilidad para el ser en un mundo circundante (Umwelt). En consecuencia, desde su perspectiva, dentro del espacio existen un número indeterminado de relaciones que arrojan al ser humano a su entorno, las cuales se revelan a través de una actividad denominada «desocultamiento». Aunque es clara la influencia de Jakob von Uexküll en la teoría heideggeriana, para Pérez (2018), Heidegger ha cometido un error importante, a saber: separar al hombre del mundo animal, cortando su vínculo intrínseco con su naturaleza.

El dimorfismo entre el espacio geométrico -o si se quiere, geográfico- y el espacio como construcción de la vida sigue estando presente en innumerables filósofos en la actualidad. Bergson (1942), en su libro La evolución creadora, separa el espacio homogéneo, que es el de la ciencia, del espacio vívido, que está asociado con la duración (durée). Así mismo, Deleuze y Guattari (2004), introducen los conceptos de espacio liso y espacio estriado, siendo el primero asociado a la creatividad, mientras el último está vinculado a la sedentarización y a la autoridad. Por su parte, Casey (2004), diferencia el concepto de lugar, del que corresponde al espacio abstracto, donde la memoria e identidad tienen un vínculo especial. A manera de conclusión, la dualidad platónica se hace palpable hasta el siglo presente, y se considera insuficiente para abordar los problemas sistémicos de los modelos de desarrollo. En tal sentido, hay una deuda de la filosofía dominante para con la figura de Jakob Johann von Uexküll. Su concepto de ambiente ha sido socavado desde sus bases.

Los estudios sobre el espacio turístico y la «metáfora del performance»

Es tan abundante la literatura sobre el espacio turístico que abarcarla toda es imposible, por razones que resultan apenas obvias (la principal de ellas es la brevedad del presente formato editorial). No obstante, es conveniente introducir un debate, si se quiere, tardío, con el fin de generar una reflexión epistemológica en la planificación turística. Con esta aclaración inicial, se tratará brevemente la literatura que ha tenido más relevancia para la formación de los turismólogos en el ámbito internacional, y a partir de este análisis, se abordarán algunos escollos y dificultades de diferente índole.

Como contexto de entrada, es importante dilucidar que el turismo moderno es un fenómeno burgués nacido de la acumulación capitalista. A pesar de que su historia está ligada a los desplazamientos humanos, las peregrinaciones y, en gran medida, a la hostelería de caminos, el turismo como se conoce actualmente, encuentra su génesis en la creación de la primera agencia de viajes de la que se tiene data, es decir, en el emprendimiento de Thomas Cook. En tal sentido, es apenas lógico que el mayor número de autores que se refieren a los fenómenos turísticos, y que son autoridades mundiales en la materia, escriban en inglés (en general, el idioma por antonomasia del saber científico).

Una de las primeras teorías en abordar el espacio turístico ha sido la «Teoría de los lugares centrales». El geógrafo Walter Christaller, realizó la primera publicación en alemán de su obra Die zentralen Orte in Süddeutschland en 1933, teoría que encontró su mayor reconocimiento en la literatura del turismo en 1966, año en que se tradujo al inglés. Esta obra es una de las ramas primigenias de la geografía cuantitativa y quizás la primera en usar la teoría general de sistemas para explicar la distribución y jerarquización de los espacios urbanos. El modelo se considera relevante en la literatura, ya que involucra elementos como el desplazamiento, las redes de transporte y el costo de productos y servicios.

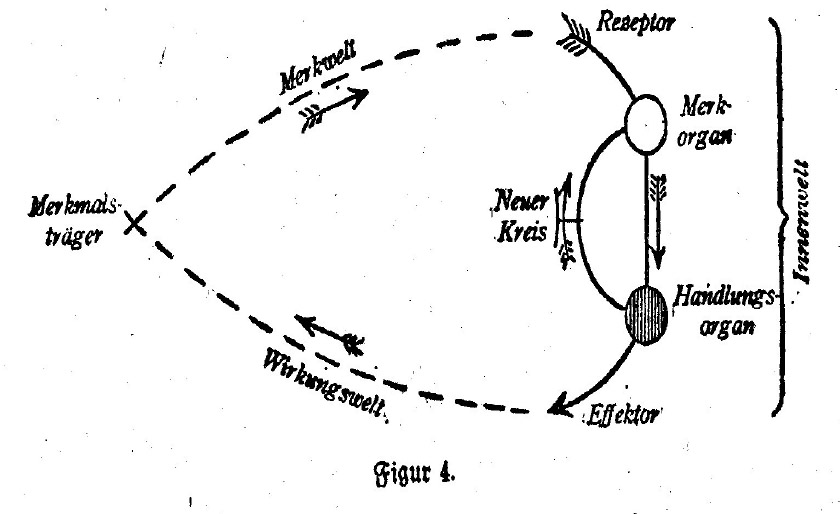

Ilustración 2 – Ciclo de evolución de un área turística

Fuente: Butler (1980)

Dando continuidad al análisis propuesto, tal vez la teoría más importante hasta hoy aplicada a los destinos turísticos sea la de Richard Butler (1980). El modelo del ciclo de vida del destino analiza las diferentes fases evolutivas de un destino turístico, dividiendo su análisis en seis etapas: exploración, implicación de las autoridades locales, desarrollo, consolidación, estancamiento y declive o rejuvenecimiento. Butler ha propuesto en su modelo algunas acciones pertinentes de acuerdo a cada estadio de crecimiento de los destinos turísticos. El modelo teórico de Butler es ampliamente valorado en la comunidad académica, contando con numerosos estudios de caso; uno de los más destacados es el abordado por Garay y Cánoves (2011), en Cataluña, España.

La década de 1990 y, en general, el comienzo del siglo XXI han sido testigos de una explosión en la producción científica sobre el «lugar» («place», por su traducción del inglés). Son abundantes los estudios que abordan la identidad local (Oakes, 1993; Kneafsey, 1998; Hubbard et al., 2000; McIntyre et al., 2006; Ferreira, 2007). Los estudios críticos sobre el lugar y el turismo (Butler & Pearce, 1995; Coleman & Crang, 2002; Ryan, 2007; Castrogiovanni, 2007; Hall, 2013), además de las investigaciones realizadas sobre política pública (Dredge & Jenkins, 2003; Hall, 2003). En lo que concierne al espacio turístico, se destacan publicaciones sobre la mercantilización del espacio y el turismo de masas (Edensor, 2001; Clavé, 2012), estudios que versan sobre el espacio turístico y el paisaje (Shaw & Williams, 2004), y el desarrollo sustentable en el espacio turístico (Boullón, 2006).

En el caso latinoamericano, un autor de cabecera en las facultades de turismo es, sin lugar a dudas, Roberto C. Boullón. En su libro Planificación del espacio turístico (1985), Boullón describe el concepto de espacio turístico, introduce la zonificación turística, define acepciones a través de un amplio glosario, aborda una metodología de la planificación que involucra el inventario de recursos y, no menos importante, formula estrategias para la sostenibilidad de los destinos. En este sentido, el autor es pionero, específicamente en la formulación de planes de desarrollo, su monitoreo y evaluación. Su teoría está respaldada por numerosos casos prácticos y ejemplos de aplicación en diferentes destinos.

Abriendo una arista crítica, la planificación del espacio turístico frecuentemente enfrenta abundantes dificultades en su aplicación territorial. Es necesario que se considere el comportamiento instrumental que el turismo hace del espacio, las comunidades y su identidad cultural. Para Edensor (2001), el turismo crea una narrativa, llamada por el autor «la metáfora del performance». El turismo suele planificarse para la competitividad, siendo el lenguaje productivista predominante en su discurso. La sostenibilidad ratifica el crecimiento y privilegia la atracción de un mayor número de turistas, facilitando la degradación de los destinos; en otras palabras, el performance del eje económico de la sostenibilidad es la columna que sostiene la planificación turística. Los resultados apenas obvios de los modelos de planificación actuales son la gentrificación, la pérdida de la diversidad cultural, la presión sobre los sistemas de vida y el desplazamiento de la comunidad local, entre muchos otros. En este orden de ideas, la investigación del turismo sostenible debe transformarse para abordar los fenómenos de una manera científica y crítica (Zhehua, 2010). Por el momento, aunque con buenas intenciones, la mayoría de modelos de planificación del turismo sostenible no tienen respuesta para estas problemáticas, ni se plantean desde la planificación los efectos futuros de la turistificación en la cultura local.

Ilustración 3 – Paisaje Antrópico. Salento – Quindío – Colombia

Fuente: Regentour

El Sense of Place (Sentido del lugar) en la planificación del turismo regenerativo

La Topophilia (del griego «topos», que significa «lugar», y «phillia», que traduce «amor a»), es un concepto introducido por el poeta británico John Betjeman, en el año de 1948, para designar «el amor al lugar». Tuan Yi-Fu (1974), explora por primera vez este término desde las ciencias ambientales. En su libro Topophilia: A Study of enviromental perception, attitudes, and values, Tuan define la topofilia como la afectividad que las personas manifiestan hacia lugares específicos, derivada de sus experiencias y percepciones. Para el autor, el apego emocional al lugar puede manifestarse en una conexión emocional profunda, basada en tradiciones y creencias, que son condicionadas por significados culturales. Así, el sentido del lugar propicia la formación de la identidad individual y colectiva.

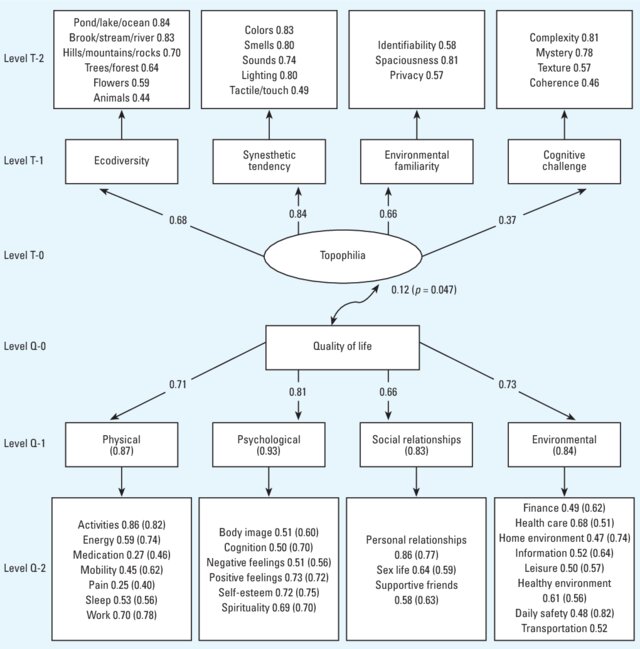

Como se ha descrito en el isagoge filosófico del presente texto, el espacio está compuesto por una intrincada red de percepciones. El ámbito físico está imbuido de significados culturales. Profundizando en estas relaciones, la obra de Tuan señala que una intelección profunda del apego a los lugares puede facilitar la creación de entornos que fomenten una conexión emocional duradera. Desde una perspectiva académica, el enfoque del sentido del lugar de Tuan es interdisciplinario, fusiona perspectivas de la geografía humana, la psicología ambiental y la planificación, con el fin de indagar cómo los individuos experimentan y valoran sus contextos. La topofilia no es un modelo gaseoso de alta carga ideológica, tiene abordajes cuantitativos, como el propuesto por Ogunseitan (2005), quien ha construido un modelo estadístico de asociación entre la topofilia, la calidad de vida y sus determinantes, usando para su análisis ecuaciones estructurales.

Ilustración 4 – El modelo estadístico de la asociación entre topofilia, calidad de vida y sus determinantes inmediatos.

Fuente: Ogunseitan (2005)

El sentido del lugar aporta una nueva perspectiva ética al diseño de actividades, incluidas las turísticas. El espacio vívido introduce una nueva iridiscencia a las quimeras propuestas por el turismo sostenible. Lo vívido va mucho más allá de la materialidad (como se puede inferir de Heidegger), para abarcar representaciones, emociones, sentimientos, motivaciones, sueños y deseos. Foucault lo denominaría “heterotopía”. Los no-lugares donde transcurre la vida de los “otros”, los olvidados y marginados del desarrollo turístico. El turismo debe ser una herramienta no solo para la planificación, sino también para dar voz a los excluidos de los modelos tradicionales de desarrollo.

En el caso del turismo, la teoría sobre el Sense of Place se ha venido aplicando antes de encontrar su norte teórico en el turismo regenerativo. Aunque tímidas, entre las décadas de 1980 y 1990 se destacan tres publicaciones: específicamente, dos estudios sobre la autenticidad y la identidad local (Lew, 1989; Hughes, 1995) y otro sobre la teoría crítica de la geografía aplicada al turismo (Britton, 1991). El nuevo milenio ha traído un desarrollo teórico mucho más amplio. Se pueden distinguir tres grandes corpus teóricos: los estudios que analizan la relación entre el sentido del lugar, la cultura y el turismo (Stokowski, 2002; Derret, 2003; Gu & Ryan, 2008; Smith, 2015; Jepson & Sharpley, 2018; Tan et al., 2018), los estudios sobre el desarrollo turístico (Farnum, 2005; Kerstetter & Bricker, 2009; Amsden & Stedman, 2010; Liu & Cheng, 2016), y los que conciernen al marketing de experiencias, marketing territorial y promoción turística (Walsh, 2001; Haven-Tang & Jones, 2005; Campelo et al., 2014). Las publicaciones enumeradas son solo las más relevantes; la literatura en la materia es bastante densa y sigue creciendo con el paso de los años.

En el contexto del desarrollo regenerativo, el diseño a partir del sentido del lugar ha tenido una evolución teórica con Regenesis Group (grupo de consultores norteamericanos en diseño regenerativo). El texto más importante publicado hasta el momento se titula Designing from Place: A regenerative framework and methodology. En este documento, Mang & Reed (2012, p. 9) introducen por primera vez el término «Historia del lugar». En sus palabras:

“[…] Para empezar, la historia ha demostrado que una sociedad no mantendrá la voluntad necesaria para realizar y mantener los cambios necesarios, día tras día, sin evocar el espíritu de preocupación que surge de una profunda conexión con el lugar. En segunda instancia, descubrir la historia de un lugar nos permite comprender cómo funcionan los sistemas vivos y proporciona mayor inteligencia sobre cómo los humanos pueden alinearse con esa forma de trabajar en beneficio de todos. Finalmente, la historia del lugar proporciona un marco para un proceso de aprendizaje continuo que permite a los humanos coevolucionar con su entorno.”

Ilustración 5 – Modelo de turismo regenerativo – Rancho Margot – Costa Rica

Fuente: Regentour

Aplicada al turismo, la historia del lugar tiene un rol bastante importante. Según la web chilena Estrategia global de turismo regenerativo (2024):

“Para trabajar desde un lugar vivo y el “Sense of place”, los esfuerzos de nuestras capacidades se orientan en observar e hilar la historia geológica, hidrológica y biológica (flora y fauna), las dinámicas ecológicas, así como sentir y observar los patrones que dan vida al lugar y que han dado origen a los patrones culturales humanos que luego se desenvuelven en él. Así como la vegetación ha modelado el propio entorno en el cual emerge, transformándolo y creando nuevas posibilidades de expresión y nichos para que nuevas formas puedan habitar, el humano también es creado y creador de su entorno.”

En este sentido, es importante aclarar, no hay una manera única de conectar a los locales con el espacio turístico, de establecer lazos íntimos entre las comunidades y el lugar. Las metodologías son diversas, pero el resultado anhelado es el mismo: una percepción vinculada al amor y cuidado del destino turístico. Trayendo de nuevo a colación a Jakob Johann von Uexküll, es menester encontrar la noción de «Umwelt», aquel mundo perceptible en el que el organismo existe como sujeto. Una nueva cultura regenerativa debe aspirar a no solo conservar el círculo funcional de la vida, pero contribuir a la salud y coevolución de los demás sistemas vivos, y de los eslabones que permiten la perpetuidad del planeta. Esa es la nueva tarea del turismo regenerativo, y la labor de los científicos en turismo.

Jhon Enrique Bermúdez Tobón

Phd(c) en Turismo (UAB)

Máster en Gestión del Turismo Sostenible (UCI)

Administrador del Turismo Sostenible (UTP)

Fuentes Bibliográficas:

Amsden, B. L., Stedman, R. C., & Kruger, L. E. (2010). The creation and maintenance of sense of place in a tourism-dependent community. Leisure Sciences, 33 (1), 32-51.

Bergson, H. (1942). La evolución creadora.

Bachelard, G., & Champourcin, E. (1965). La poética del espacio (Vol. 183). México: Fondo de cultura económica.

Boullón, R. C. (1990). Planificación del espacio turístico

Boullón, R. C. (2006). Espacio turístico y desarrollo sustentable. Aportes y transferencias, 10 (2), 17-24.

Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. Canadian Geographer, 24 (1), 5-12.

Butler, R. W., & Pearce, D. (Eds.). (1995). Change in tourism: people, places, processes (pp. xi+-252).

Britton, S. (1991). Tourism, capital, and place: Towards a critical geography of tourism. Environment and planning D: society and space, 9 (4), 451-478.

Campelo, A., Aitken, R., Thyne, M., & Gnoth, J. (2014). Sense of place: The importance for destination branding. Journal of travel research, 53 (2), 154-166.

Casey, E. (2013). The fate of place: A philosophical history. Univ of California Press.

de Barañano Letamendia, K. (1983). El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del siglo XX. Kobie. Bellas artes, (1), 137-224.

Castrogiovanni, A. C. (2007). Lugar, no-lugar y entre-lugar: Los ángulos del espacio turístico. Estudios y perspectivas en turismo, 16 (1), 5-25.

Christaller, W. (1933). Die zentralen Orte in Süddeutschland. Jena: Gustav Fischer.

Christaller, W. (1966). Central Places in Southern Germany. Prentice Hall (traducción al inglés de la obra original de 1933).

Clavé, S. A. (2012). Rethinking mass tourism, space and place. In The Routledge handbook of tourism geographies (pp. 230-237). Routledge.

Coleman, S., & Crang, M. (Eds.). (2002). Tourism: Between place and performance. Berghahn books.

Deleuze, G., Guattari, P. F., & Pérez, J. V. (2004). Mil mesetas(p. 159). Barcelona: Pre-textos.

Derrett, R. (2003). Making sense of how festivals demonstrate a community’s sense of place. Event Management, 8 (1), 49-58.

Dredge, D., & Jenkins, J. (2003). Destination place identity and regional tourism policy. Tourism Geographies, 5 (4), 383-407.

Edensor, T. (2001). Performing tourism, staging tourism: (Re) producing tourist space and practice. Tourist studies, 1 (1), 59-81.

Estrategia global de turismo regenerativo (2024). Recuperado de: «https://turismoregenerativo.org/2019/09/diseno-de-experiencias-regenerativas/»

Farnum, J. (2005). Sense of place in natural resource recreation and tourism: An evaluation and assessment of research findings.

Ferreira, S. (2007, September). Role of tourism and place identity in the development of small towns in the Western Cape, South Africa. In Urban Forum (Vol. 18, pp. 191-209). Springer Netherlands.

Garay, L., & Cànoves, G. (2011). Life cycles, stages and tourism history: The Catalonia (Spain) experience. Annals of Tourism Research, 38 (2), 651-671.

Gu, H., & Ryan, C. (2008). Place attachment, identity and community impacts of tourism—the case of a Beijing hutong. Tourism management, 29 (4), 637-647.

Hall, C. M. (2003). Politics and place: an analysis of power in tourism communities. In Tourism in destination communities (pp. 99-113). Wallingford UK: CABI Publishi

Hall, C. M., Harrison, D., Weaver, D., & Wall, G. (2013). Vanishing peripheries: Does tourism consume places?. Tourism Recreation Research, 38 (1), 71-9

Haven-Tang, C., & Jones, E. (2005). Using local food and drink to differentiate tourism destinations through a sense of place: A story from Wales-dining at Monmouthshire’s great table. Journal of Culinary Science & Technology, 4 (4), 69-86.

Hubbard, P., & Lilley, K. (2000). Selling the past: Heritage-tourism and place identity in Stratford-upon-Avon. Geography, 221-232.

Hughes, G. (1995). Authenticity in tourism. Annals of tourism Research, 22 (4), 781-803.

Jepson, D., & Sharpley, R. (2018). More than sense of place? Exploring the emotional dimension of rural tourism experiences. In Rural tourism (pp. 25-46). Routledge.

Kerstetter, D., & Bricker, K. (2009). Exploring Fijian’s sense of place after exposure to tourism development. Journal of Sustainable Tourism, 17 (6), 691-708.

Kneafsey, M. (1998). Tourism and Place Identity: A case-study in rural Ireland. Irish geography, 31 (2), 111-123.

Lew, A. A. (1989). Authenticity and sense of place in the tourism development experience of older retail districts. Journal of Travel Research, 27 (4), 15-22.

Liu, Z. (2003). Sustainable tourism development: A critique. Journal of sustainable tourism, 11 (6), 459-475.

Liu, S., & Cheung, L. T. (2016). Sense of place and tourism business development. Tourism Geographies, 18 (2), 174-193.

Mang, P., & Reed, B. (2012). Designing from place: A regenerative framework and methodology. Building Research & Information, 40 (1), 23-38.

McIntyre, N., Williams, D. R., & McHugh, K. E. (Eds.). (2006). Multiple dwelling and tourism: Negotiating place, home and identity. C

Merleau-Ponty, M. (1957). Fenomenología de la percepción. Fondo de Cultura Económica.

Mendoza, C. A. L. (1970). Los comentarios de Santo Tomás y de Roberto Grosseteste a la Física de Aristóteles.

Ogunseitan, O. A. (2005). Topophilia and the quality of life. Environmental Health Perspectives, 113 (2), 143-148.

Oakes, T. S. (1993). The cultural space of modernity: ethnic tourism and place identity in China. Environment and Planning D: Society and Space, 11 (1), 47-66.

Pérez, A. O. (2018). La influencia de Jakob von Uexküll en la filosofía alemana del siglo XX. Ensayos de Filosofia, 8 (2).

Shaw, G., & Williams, A. M. (2004). Tourism and tourism spaces.

Tan, S. K., Tan, S. H., Kok, Y. S., & Choon, S. W. (2018). Sense of place and sustainability of intangible cultural heritage–The case of George Town and Melaka. Tourism Management, 67, 376-387.

Tuan, Y.-F. (1974). Topophilia: A study of environmental perceptions, attitudes, and values. Prentice-Hall.

Ryan, C. (Ed.). (2007). Battlefield tourism: History, place and interpretation. Routledge.

Smith, S. (2015). A sense of place: Place, culture and tourism. Tourism Recreation Research, 40 (2), 220-233.

Stokowski, P. A. (2002). Languages of place and discourses of power: Constructing new senses of place. Journal of leisure research, 34 (4), 368-382.

Walsh, J. A., Jamrozy, U., & Burr, S. W. (2001). Sense of place as a component of sustainable tourism marketing. Tourism, recreation and sustainability, 195-216.